De notre nouveau correspondant itinérant, abonné de la ligne Berne - Canton : Kurt Peï ; celui qui prit comme devise : plus mon style sera ampoulé, mieux mes propos seront éclairés.

Le rayon des invendus

NdW : du temps qu'il était coursier chez un libraire, il y a plus d'un demi siècle, le Webmestre, sillonnant à vélo les cinquième et sixième arrondissements, calculait le trajet optimal permettant de réunir économiquement les maisons d'édition. Dans sa sacoche pesaient tristement les invendus, qu'il avait la charge de retourner. La collision de la lugubre période des retours, avec un texte plus récent, dont le commanditaire a oublié qu'il en avait validé la livraison, a ravivé le chagrin des promesses déconvenues, et la pitié inspirée par les récusés. Désormais les étagères de Neuroland-Art seront offertes aux textes oubliés, aux manuscrits désolés, jusqu'aux essais manqués dont Pavu Paprika aura été le témoin navré.

aujourd'hui : Craquelures

Emilio Campari et Eva Perol

Craquelures

( en attendant The Big One )

1

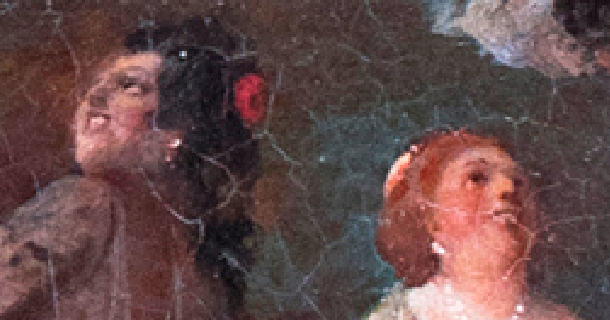

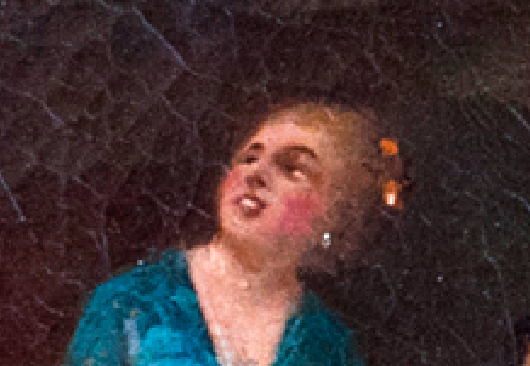

Elle reçut en héritage une scène champêtre que son oncle désignait encore quelques semaines avant son trépas comme le Watteau. Si l’on s’était empêtré dans les difficultés bancaires, si le loyer de la maison de retraite avait dépassé les possibilités de soutien de sa famille fort réduite et guère solvable, on aurait recours au Watteau, baptisé ainsi parce qu’il appartenait à ces scènes de genre qui connurent un succès certain en France dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, portant la signature prestigieuse de Watteau (1684-1721), ou plus modestement celle de ses suiveurs Nicolas Lancret (1690-1743) ou Jean Baptiste Pater (1695-1736). Tous peintres de fêtes galantes, comme le furent après eux mais dans leur style propre, détaché de celui du maître, François Boucher (1703-1770) et Jean-Honoré Fragonard (1732-1806).

Une oeuvre de Lancret, intitulée danse près d’une fontaine, datée approximativement de 1724, est exposée au Getty Center de Los Angeles. On pourrait défendre qu’un peintre méconnu se soit inspiré de la partir gauche du tableau, qu’il ait fait l’économie d’un effort de composition pour sa propre production, moins précise, tenant plus de l’esquisse que du travail mené à son terme. Il aurait de surcroît oublié un personnage sur deux, simplifié les postures. En poursuivant les analogies, un Concert dans le Parc du même artiste daté d’après 1720 exposé au musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg aurait aussi bien servi de modèle.

L’oncle n’avait pas pris la peine de demander l’avis d’un spécialiste - il connaissait, ayant lui-même tenu une galerie (il ajoutait rarement qu’il avait fait faillite en moins de deux ans) des amateurs très éclairés qui sans oser le décevoir, lui conseillèrent de le faire expertiser avant de se lancer dans une restauration. Ce qui ne fut jamais mis en pratique et la nièce accrocha un jour triste le tableau qui prit la lumière d’une manière telle qu’apparut sa surface fendillée, à la fois sombre et abîmée. Dès lors le temps changea de statut, les aiguilles des horloges auraient pu tourner à l’envers, ce qui avait pris la forme d’une assurance chez l’oncle se mua en espérance chez la nièce. Au point qu’elle affirma un jour, que si elle le faisait expertiser, et que l’on confirmait son authenticité, cela changerait le cours de sa vie. Il ne s’agissait pas d’une cascade d’anticipations croissantes telles que celles auxquelles nous a préparé l’histoire de Pierrette et de son pot-au-lait : mais d’un changement radical de condition, de rapport au temps : s’il s’avérait qu’elle possédait un vrai Watteau, alors elle s’en déposséderait aussitôt, et mettrait un terme à son activité professionnelle qu’elle poursuivait par pure nécessité. À elle la retraite anticipée, les voyages, les musées du monde entier auxquels elle n’avait pu encore accéder. La réflexion de son miroir lui suggéra quelques travaux de rénovation, de ses dents abimées et de ses rides.

Alors, en dépit de la logique qui avait présidé à la démarche de son oncle, et tenant compte des avis convergents de relations dont les yeux s’écarquillaient, incapables de saisir l’action dans son ensemble tant les détails en étaient altérés, elle décida dans un premier mouvement de le faire non pas expertiser, mais restaurer. L’oncle n’avait jamais songé une seconde à se séparer ce qui constituait son assurance sur la vie, une sorte de document eschatologique qu’il porterait sous le bras le jour du jugement dernier ; tandis qu’elle était prête dans l’hypothèse où sa valeur réalisée aurait bouleversé sa vie à s’en désister sans l’ombre d’un regret et encore moins selon l’expression consacrée d’un remord. Elle ne se sentait pas la dépositaire d’un trésor familial dont elle devrait assurer la transmission, elle pensait au contraire qu’il était temps de lever le mystère.

Cela passait par une opération de dépoussiérage, puis de traitement du vernis obscurci par plus de deux siècles de négligence et de transformation chimique inéluctable, enfin d’une prévention de l’extension de l’écaillage de la peinture. Elle confia le tableau - de dimensions relativement modestes : quarante centimètres sur trente-cinq - à une restauratrice de réputation locale. Le devis se situait dans des limites raisonnable, les délais étaient d’environ huit semaines, pendant lesquelles le temps se ralentit et devint pesant. Promesse avait été faite d’en toucher un mot à des amis qui connaissaient un expert italien. Les restaurateurs de tableaux et les accordeurs de pianos sont des artisans de l’ombre, méticuleux, méthodiques, dépourvus de la moindre fantaisie, et à ce titre beaucoup plus fiables dans leurs prévisions et dans leurs engagements que les artistes qu’ils assistent. Mais comment évaluer un expert ?

La restauratrice qui n’avait qu’une parole appela les intermédiaires qu’Emilio Campari, qui possédait le sens de la carte de visite et du curriculum vitae, appelait ses agents. Ce journaliste éclectique, critique d’art à ses heures, francophone, avait une devise placée en exergue de chacune de ses publications : sa plume trempée dans l'éthanol n'épargne personne et n'engage que lui. On (qui aurait volontiers accepté d’être l’agent de quiconque l’aurait rétribué en conséquence) allait répondre que l’on était sans nouvelle de Monsieur Campari depuis des semaines au point que l’on envisageait sérieusement d’alerter tous les services d’alcoologie de la péninsule, lorsque l’on reçut la chronique suivante, expédiée de Venise le Samedi 17 Mai 2008 :

« Déjà six ans que je n'avais gravi les escaliers de la Ca Rezzonico. Depuis ma première visite, il y a une bonne trentaine d'années, je tente de pérenniser la délectation éprouvée lors de la découverte du perroquet de Tiepolo perché sur l'encoignure d'une porte, et de la série des scènes de genre de Pietro Longhi. Pour me mettre en condition, je passe Campo Santa Margherita, boire les deux premiers de mes six Spritz quotidiens au Caffe rosso, le café rouge, mon bistro vénitien préféré.»

Pour une raison qui lui est propre, idiosyncrasique lui expliqua-t-on un jour lors d’une expertise neuronale en milieu universitaire, la sensibilité picturale d’Emilio Campari est directement proportionnelle à son taux d’alcoolémie exprimé en grammes par litre. À jeun, il pourrait traverser sans la moindre manifestation physique d’émoi la Frick Collection. Ce qui demeure une pure hypothèse, car l’on imagine mal Emilio Campari sobre à dix heures du matin, horaire d’ouverture du célèbre hôtel particulier de la cinquième avenue.

« Il y a trois ans, le palais était en travaux, en restructuration, et les galeries fermées au public. Samedi dernier donc, bien décidé à rattraper ce plaisir manqué, je m'accordai un surcroit de tension en gagnant directement le troisième étage, qui abrite désormais une collection dite exceptionnelle, la pinacothèque d'Egidio Martini, critique d'art et expert reconnu. Décalant d'une petite heure mes retrouvailles avec quelques-uns de mes peintres vénitiens de prédilection. »

Cette retenue dans la rencontre renouvelée est le propre des sincères amateurs d’art en particulier et des amoureux authentiques en général : l’aptitude à retarder l’instant des retrouvailles serait-elle directement proportionnelle à l’intensité du sentiment éprouvé pour l’objet du désir, ce qui n’est pas sans poser problème aux partisans des théories de René Girard. Comment si l’on croit avec ce dernier que l’on ne désire un objet qu’en tant qu’il est déjà désiré par autrui expliquer la règle du délectable délai ici énoncée arithmétiquement ? À cette objection Emilio aurait opposé que l’objet du désir n’était pour pas grand chose dans cette mise en scène ; que les éléments importants en étaient le sentiment et non la perception de l’objet ; et ni celui-ci, ni le sujet pâlot qu’il pouvait tout juste prétendre être ; mais leur rencontre.

« Le seuil de l'Ingresso à peine franchi, le visiteur devine un dédale d'espaces incomplètement clos, constitué non pas de salles mais d'un labyrinthe de cloisons qui mieux encore qu'une combinaison de miroirs accentue l'effet de profusion voulu par les concepteurs du lieu. Le leg d'Egidio Martini est effectivement partout souligné comme imposant : exceptionnel, par le nombre comme par la qualité des oeuvres. Lesquelles sont disposées dans un ordre chronologique. Je remarquais par l'ajour laissé entre deux cloisons une toile de Carpioni, version d'un Règne d'Hypnos déjà rencontré par deux fois, à Vienne et à Budapest, lorsque j'étais chasseur d'arcs-en-ciel.»

Emilio Campari manqua d’abuser de l’amitié qu’il suscitait naturellement, ayant hérité, comme l’enfant arrivé le dernier par la faute d’un père négligent à la distribution des dons des fées décrite par Baudelaire, de celui de plaire. Mais il avait harcelé ses proches à propos de ce qui lui tint lieu de marotte pendant un lustre et demi : une passion soudaine pour les arcs-en-ciels, tellement envahissante qu’il exigea de chacun qui lui portait de l’affection de lui dénicher tout ce que la peinture occidentale avait produit en choisissant ce météore comme motif.

« Plein de bonnes dispositions j'attaquais les murs de l'entrée, par un Jacopo Amigoni dont j'ai dans le temps commenté Junon et Argus, puis un Venere e Adone de Schiavone, et trois bambins jouant avec un Léopard. Trois putti grassouillets, plus vilains que les Jésus de Michele Giambono, l'un exposant tout de son postérieur et rien de son visage, tous issus du lourd pinceau de Gaspare Diziani. »

« Et soudain, un sentiment terrible me vrilla l’esprit : pire qu'une illusion des sosies de Capgras, mieux qu'une paramnésie reduplicative, la conviction d'être confronté à une galerie de faux, pas un tableau ne résistant à un examen à peine approfondi : juste le temps de repérer la similitude des regards plus louches les uns que les autres, la platitude des fonds, la grossièreté des formes. Un soi-disant Bernardino Licinio me parait plus piteux que le pire des pré-raphaélites, un Paris Bordone - l'un de mes peintres préférés - campe un Daniel aux proportions que la nature même dans ses productions les plus monstrueuses ne saurait inventer, un Lambert Sustris - que j'apprécie entre tous - nous inflige une Flore fanée, et que dire des prétendus Schiavone, Carpioni, Cariani, du Padovanino ... Le pire était la certitude que ces oeuvres d’artistes si différents étaient soudain dans une relation de ressemblance infligée de l’extérieur qui l’emportait sur leurs singularités stylistiques.

« Seul un Bernardo Strozzi me semble résister au doute, à côté d'un pseudo-Palma le Jeune. Je parcourus la galerie jusqu'à la lie : dérouté, n'en croyant pas mes yeux. Je croisais un autre égaré que l’incrédulité faisait courir en tous sens les bras ballants, la tête projetée vers l’avant, lèvres entre-ouvertes au bord de laisser échapper un hurlement, la protrusion stupéfaite de ses globes oculaires contrastant avec le froncement de ses sourcils et la contraction sceptique des muscles peauciers du front. Un peu plus tard, circulant abasourdi dans les salles du deuxième étage, je me demandais pourquoi j'avais attaché tant de prix tant d'années aux petites toiles de Pietro Longhi qui me parurent fades ; il faut préciser que je n'en vis que deux ou trois, et de biais, la salle qui leur est dévolue étant encore en travaux, exclue de la visite mais accessible à un coup d'oeil par l’entrebâillement d’une porte ».

« Je ruminais une rétorsion à la mesure du préjudice esthétique subi et demandai sans ménagement au vendeur de la librairie si l'ensemble des toiles exposées au troisième étage n'étaient pas qu'un ramassis de vulgaires copies. Le pauvre préposé faillit s'étouffer d'indignation lorsque je répétai ma question de telle sorte qu'aucun doute ne persistât concernant ma maîtrise de la langue de Dante. Le catalogue de l'exposition est conçu comme un panégyrique du généreux donateur. A l'hôtel, je me précipitai sur Internet : Egidio Martini est décrit unanimement comme un personnage majeur du monde l'art vénitien, dont les certificats d'authenticité font autorité lors des ventes organisées chez Christies ou Sotheby. Certaines rubriques frisent l'idolâtrie. Aucun site ne remet en question la valeur de la collection ».

« Pour ma part, je fiche mon billet qu'Egidio Martini est encore de ce monde(1). L'aura-t-il quitté depuis trois jours, qu'une nuée d'experts s'abattra sur le troisième étage de la Ca Rezzonico, et réduira en confetti les attributions invraisemblables de cette galerie de croûtes dont la moindre imperfection infligée par Chronos a disparu, chaque visage, chaque détail, paraissant fraîchement produit de la veille. En attendant, courez à Venise, Canal Grande, 3136, Fondamenta Rezzonico,Dorsoduro - si vous aimez les impostures vous serez servis. À ce propos, cameriere, remettez-moi donc un Spritz ».

Emilio Campari a l’impétuosité de son âge - pensez, il est né au lendemain de la seconde guerre mondiale. Chez lui l’intuition a valeur de preuve - en réalité, a plus de valeur qu’une preuve - il est même l’auteur d’un traité de neurologie fondé sur l’aperception, qui eût autant de lecteurs qu’il comporte de pages, c’est-à dire fort peu. Par exemple, il est convaincu que le breuvage dont par ailleurs il s’est entiché pour ne pas écrire intoxiqué n’est pas authentiquement vénitien, qu’il est un reliquat, un vestige de l’occupation autrichienne. Ses arguments se résument à l’occasion qu’il eût de boire un spritz à la pomme à Munich et à la certitude que le caffé Rosso - dont il bénit par ailleurs le propriétaire de l’avoir laissé en l’état, de ne pas avoir modifié quoi que ce soit de son décorum vieillot et révolutionnaire - devait être un repère d’agents doubles, d’agitateurs, d’oreilles trainant aux extrémités des comptoirs et de doigts véloces griffonnant des billets de dénonciation.

Nous lui avons demandé de jeter un coup d’oeil sur le tableau en cours de restauration. C’est tout juste, vautré sur un canapé, s’il l’a regardé - l’instant d’après qu’il s’en soit saisi, il s’endormit et nous dûmes retirer le tableau de ses mains mollement agrippées au cadre. La théorie de Campari est qu’Egidio Martini était convaincu à la fois de l’altération inéluctable des oeuvres dont il était le conservateur, et de son talent. Qui d’autre mieux que lui, expert autant qu’artiste, réunissant deux qualités d’exception, eût été mieux placé pour juger qui valait d’être sauvé ? Ce fut d’une part, le catalogue des peintres dont l’oeuvre méritait d’être préservée ; d’autre part, ce qui devait être effacé des effets délétères de l’usure ; Egidio Martini à peine avait-il pansé une plaie, fut-elle réduite à une fissure minuscule seulement visible à la loupe, cette simple intervention lui donnait le pouvoir d’infliger à l’oeuvre entière une amélioration. C’est en créateur qu’il agissait désormais sur la toile où Egidio se substituait à l’auteur comme un maître d’atelier à son apprenti.

Il suffisait d’offrir quelques verres de plus à Emilio Campari pour qu’il exprimât le fond de sa pensée : pour Egidio Martini et tous les spéculateurs, le monde de l’art est le seul domaine ou puisse encore se maintenir l’idée de transcendance : cher Monsieur ces Iris vous dépassent tellement qu’elles valent cent cinquante millions de dollars. Pourquoi ? parce que lorsque vous aurez disparu depuis des millions d’années sans avoir eu plus d’importance qu’une archéobactérie, ces Iris perdureront dans des enceintes blindées pour l’éternité. Fussent-elles embaumées par des imposteurs et abstraites de tout regard comme un pharaon dans son sarcophage.

3

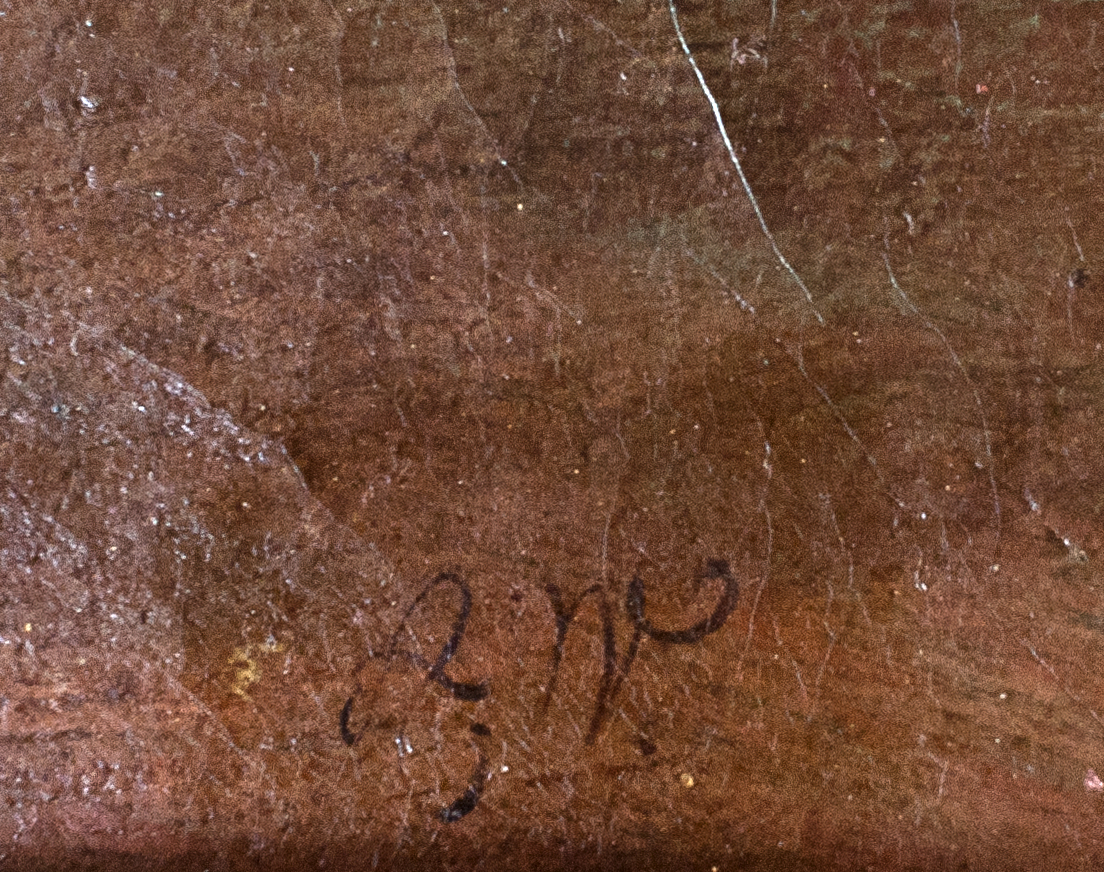

La restauration était en cours. N’y tenant plus, telle une belle-mère tourmentée par la première grossesse de sa bru, la nièce téléphonait une fois par semaine pour tenter d’obtenir quelques informations : peine perdu, les travaux se poursuivaient dans leur minutie, simplement on put lui dire à la quatrième semaine qu’un monogramme avait émergé de la crasse, enchaînant un A et un W majuscules, ce qui occasionna une tachycardie nocturne et la mobilisation d’un médecin urgentiste dont les convictions profondément ancrées dans la pratique du sport en salle ne lui permirent pas de comprendre qu’on puisse éprouver autant de passion pour après tous ce qui n’était probablement qu’une peinture sans grande valeur. Se rendre malade pour un pur fantasme voilà qui le dépassait. La restauratrice informée de la morgue du médicastre se mordit les doigts de sa confidence prématurée, d’autant plus que le monogramme le plus caractéristique du peintre combinait en fait un W majuscule et un a minuscule.

Sitôt qu’elle récupérerait son précieux héritage, il serait confié à un expert. La nièce s’était convaincue qu’un rafraîchissement de la surface, une abrasion délicate des irrégularités, un maquillage du réseau des fêlures, contribueraient à établir enfin l’authenticité de l’oeuvre. Elle connut des moments de doute - et si la restauratrice n’était pas à la hauteur, ou pire, de mèche avec un gang de marchands d’art sans scrupules, capables de fomenter un plan machiavélique pour la gruger, comment se protégerait-elle d’un abus de confiance ? L’avertissement concernant la signification du monogramme - parfois les ateliers, ou les marchands soucieux d’écouler une marchandise frelatée, n’hésitaient pas à rajouter un monogramme, - devint suspect. Elle se voyait précipitée dans des procédures sans fin, auxquelles faute de moyens elle finirait par renoncer.

Jamais elle ne lut autant sur la question de l’histoire de la restauration iconographique, dont elle crut comprendre qu’elle n’était déjà pas sur le plan technique l’objet d’un consensus ; elle aurait pu s’interroger sur ce qui lie les éléments de la surface entre eux, et sur ce qui attache cette surface au support. Au dix-huitième siècle, alors que l’on découvrait les plans dont la peau était constituée comme on épluchait un oignon depuis la nuit des temps, on distingua, avant que l’on identifiât les cellules, la peau de la surpeau. Mais l’histologie naissante, motivée essentiellement par la justification des variétés de couleur de la peau, et la problématique de la cohésion ne possédaient aucun pouvoir de séduction. Elle se précipita dans la lecture des récits d’escroqueries, de combinazione si bien ficelées sous leurs apparences hasardeuses que les propriétaires perdaient tout de leurs droits et de leurs attentes. Une criminalité spécialisée s’était développée, suscitant un sous-genre de littérature policière érudite, associant histoire de l’art et enquêtes impliquant le monde des assurances et le très singulier milieu du marché régulant les échanges entre salles des ventes et musées ou particuliers, porté par des investissements gigantesques qui l’emmenèrent au terme de ses lectures jusqu’à Hong-Kong. Elle perdit pied rapidement, submergée par tant d’intrigues et d’astuces d’initiés.

4

Dans le cabinet d’aisance d’une maison qui n’était pas la sienne elle se surprit à peler un mur dont la peinture bon marché se décollait ; il aurait fallu, à peine l’écaille disparue, passer un enduit de lissage, poncer, repeindre. Ce qu’autrefois elle grattait machinalement, devint l’objet d’une attention, d’une fascination : depuis la croûte de la baguette à l’ancienne jusqu’à la moindre excoriation cutanée consécutive à une blessure minime - une griffure de chat, ou ce que sa dermatologue, consultée pour un épaississement fâcheux de l’épiderme, appelait avec un sourire une hyperkératose banale, en évitant le terme peu élégant de tâche de vieillesse. Elle se jeta dans la lecture des dictionnaires médicaux dont le site Gallica procure gracieusement les fac-simile.

Parfois la peau desquame, un terme désigne cette désagrégation, l’ichtyose, la peau de serpent, comme les prémisses d’une mue. Parmi les dermatoses ichtyosiques, la pellagre est désormais une curiosité nosographique - alors qu’autrefois elle était une pathologie carentielle courante, se manifestant par des lésion cutanées, des troubles digestifs essentiellement dominés par une diarrhée, enfin des troubles neurologiques aboutissant parfois à une démence. Elle fut décrite pour la première fois en 1735 en Espagne, dans la région d’Oviedo, par Gaspar Casal, le médecin de Philippe V ; observation reprise par un français, François Thierry, en 1755. Elle fut rapprochée du scorbut, puis de la podagre, décrite dans de multiples régions françaises puis européennes de manière dispersée avant les travaux d’unification de Théophile Roussel. Aux États Unis, on en observait dans les milieux asilaires des épidémies avec des taux de mortalité impressionnants dans les années 1910.

L’interprétation du syndrome fit appel à la consommation du maïs, à l’exposition au soleil, à l’ergotisme, mais aussi au climat, à la constitution de l’air, à l’alcoolisme, à une toxine, à l’hérédité... Chacun se croyant très savant illustrait du mieux qu’il pouvait le principe fondamental du fonctionnement cérébral humain le plus idiot au sens du philosophe Clément Rosset : post hoc, propter hoc. Le problème étant la multiplicité des hi, (post hibus, propter hoc) et leur distribution selon un carré sémiotique de Greimas (causes internes, constitutionnelles, génétiques vs causes externes, environnementales ; accumulations toxiques vs carences pernicieuses), lequel fonctionne comme une matrice génératrice d’un tourbillon mental provoquant un désordre bien connu des spécialistes de l’oreille interne : un vertige. Une nouvelle analogie s’avéra plus contributive : celle du béri-béri dont l’origine fut découverte en 1912.

En 1913 Funk suggéra que la pellagre était consécutive à une carence vitaminique provoquée par les techniques des minoteries modernes qui privent le grain de son enveloppe et du germe : carence d’origine environnementale. Furent maintenues cependant par quelques sceptiques - il faut pour comprendre cela saisir la parenté entre le choix d’une théorie scientifique et le pari mutuel urbain - les hypothèses concurrentes infectieuse et toxique. Joseph Golberger fit une étude épidémiologique solide démontrant qu’il s’agissait d’une carence, ne touchant pas dans la même proportion le personnel de service des établissements de santé relativement épargné, et les malades hospitalisés dans les hôpitaux et les orphelinats ; il reproduisit expérimentalement la maladie chez des prisonniers, volontaires sains qu’il soumit plusieurs mois à un régime carencé, les guérissant en rétablissant un régime équilibré. Tandis qu’il fit absorber des croutes et des excréments de pellagreux à des personnes saines, dont sa femme, sans que personne n’en tombât malade, ce qui éliminait une infection. Puis il passa à l’expérimentation animale chez le chien et démontra l’action efficace d’une levure appelée vtamine G aux USA et B3 en Angleterre, - ou vitamine PP, Pellagra préventive factor : la Niacine, puis le Tryptophane, précurseur de celle-ci. Afin de préserver la disponibilité de la Niacine, il suffit de cuire le Maïs dans un milieu très alcalin, ainsi que le font traditionnellement les Amérindiens. La pellagre est devenue une affection très rare en dehors de pays pauvres, en état de précarité alimentaire, et chez des patients éthyliques chroniques très dénutris.

On aura saisi le mouvement : analogie avec une carence reconnue ; implication des techniques industrielles dénaturantes ; apparition en grande pompe de la sociologie qui souligne la différence de régimen selon le statut social ; expérimentation humaine, chez le prisonnier volontaire puis chez la propre épouse de l’homme de science prêt à tous les sacrifices sur l’autel de la connaissance ; participation du chien, fidèle ami de l’homme, au progrès de celle-ci ; constat in fine de la sagesse des peuples qui ont su rester à l’âge de pierre et des dégâts de l’éthylisme chronique.

En neurologie, la pellagre est évoquée devant un tableau de polyneuropathie associée à une peau écailleuse. Cette peau de serpent, fragile, parfois fissurée, est à distinguer de l’exéma craquelé. Une amie parla d’un docteur B. qui pratiquait des gommages - ce terme à la fois technique et vulgaire comme peut résonner le mot de soin entendu dans les salons d’esthétique - Joséphine, un soin pour madame Chantegreil, je vous prie -, n’avait d’autre fonction que de nommer un geste d’une grande banalité mais fort coûteux. Salons, je vous prie, soins : le vocabulaire des ambulances de campagne conduites par les baronnes infirmières a été détourné par les techniciens de la cosmétologie. Le gommage consistait à éliminer les cellules mortes de l’épiderme - au lieu de les laisser là, qui sait, pourrir leurs voisines encore saines. Laisse-t-on sinon dans un sous-bois mal entretenu s’entasser les feuilles mortes ? Est-ce-qu’au moins son petit généraliste lui avait fait faire le bilan - le dosage des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments - qui auraient pu témoigner d’une carence ? Fallait-il attendre l’apparition de l’ichtyose pour réagir ?

Un anthropologue est quelqu’un qui d’une part estime que l’humanité vaut d’être étudiée afin soit d’en déceler en deçà des caractères communs ce qui en fonde la diversité, soit ce qui en fonde l’unité derrière la variété des apparences ; d’autre part envisage sérieusement de vivre de ce savoir, d’en faire son métier, bref d’apprendre aux autres anthropoïdes ce que signifie l’appartenance à cette catégorie zoologique. La proto-médecine a ceci de formidable, qu’elle offre un panorama de tout ce qui possède le pouvoir d’affecter anthropos, ne serait-ce qu’une petite croûte apparue au bout de son nez : des poisons émanant de l’environnement ou émis par l’organisme, des épuisements internes ou des carences externes, et la constellation tournoyante de leurs combinaisons.

Huit semaines passèrent, le cahier des charges fut respecté : nul retard, ni surcroît d’attente anxieuse qui aurait signifié une ambiguité, une chance encore d’accéder à une aisance de plus en plus improbable. Le tableau a repris des couleurs. On distingue les personnages de cette fête galante, moins précis, moins expressifs, moins délicatement mis en scène qu’on ne s’y serait attendu. Un tableau quasiment fait à la va-vite. Avec une singularité cependant, qui fut remarquée immédiatement par sa propriétaire : les dents apparaissaient désormais, d’une blancheur insolite lorsque les éventails cachaient les sourires gâtés. Le monogramme a confirmé sa banalité et son absence de spécificité. Un Watteau ? La restauratrice est franchement dubitative ; un Lancret, un Pater, très peu probables. Un petit maître qui vendait des petits formats à la manière de ... oui, sans doute. En tout cas rien qui procure le vertige, qui vaille d’être proposé à une salle des ventes prestigieuses. Une expertise malgré tout ? Pourquoi pas.... Mais l’espérance s’était consumée. La nièce ne conserva de cette actualisation manquée qu’une attirance irrépressible pour les fissures de cloisons, les travers de carrelages, les irrégularités des jointures. Parfois elle sursautait, s’étant surprise à fixer la peau de la terre lors des périodes de sécheresse.

Le tableau que l’on continuera ironiquement à nommer le Watteau, conservera sa place. Il a perdu de sa fragilité, sa valeur s’est effondrée. Il n’est plus l’objet dont on se serait défait parce que ce renoncement aurait signifié un changement radical d’existence pour sa dépositaire éphémère. Il est un souvenir attachant, un objet animé d’une double fonction contradictoire : elle peut dire qu’elle le possède, trace d’une brève liaison avec plus fortuné que soi qui n’allait pas s’attarder, et qui vous a laissé son portrait dont on ne fera pas un drame s’il s’écorne ou jaunit. Paradoxalement, si elle devait s’en départir, ou qu’il disparaissait dans un cambriolage, elle n’en éprouverait pas un chagrin immense - alors que si elle avait égaré un billet de loterie c’eût été un désastre. Peu à peu, le bouleversement de son rapport au temps qui avait marqué les huit semaines d’attente - bien que ce ne fusse pas une véritable expertise - s’estompa. L’oncle avait toujours considéré sa scène galante assombrie et floue comme une oeuvre d’une grande valeur potentielle, sans en douter une seconde puisqu’il n’eût jamais l’intention de s’en déprendre. L’image dans son cadre se dégageant peu à peu du mur le matin, disparaissant dans la pénombre le soir, était à la fois transcendante et familière comme un dieu que l’on prie à plusieurs heures du jour et de la nuit. Elle lui survivrait, craquelée ou fissurée, autant que les fresques vénitiennes en cours de rénovation, couvertes de pansements comme un crucifix fatigué d’échardes oublié dans une chapelle d’arrière-pays. Sa nièce aperçut dans les craquelures ce qui masquait peut-être la façon d’un grand peintre et la signature d’une oeuvre singulière dont la côte apparaîtrait flatteuse. L’objet rénové se donna dans sa banalité de chose que le temps altère, repris par la menace d’une disparition à la mesure de nous-même, de l’effritement de nos tissus et de nos os, en dépit des pommades et des injections de collagène ; de l’érosion du monde, auxquels les plus beaux et les plus précieux objets ont tant de difficulté à survivre. Au triomphe peu glorieux des propriétés immanentes des artefacts, qui ne survivent que peu à leurs créateurs, même si ces derniers en ont fait des traces d’une production inspirées par des idoles d’arrière-monde prétendument éternels.

Bien entendu - au sens où jamais le cahier des charges n’avait prétendu le contraire - les craquelures demeurèrent. Pour peu que l’on ait espéré leur disparition, on ne voyait plus qu’elles.

6

En 1994 un tremblement de terre effondra les autoroutes des échangeurs de Los Angeles les unes sur les autres en quelques secondes, le laps de temps qui suffit à renverser un carton à gâteau contenant un mille-feuilles. Sur internet on peut suivre jour après jour la carte sismique de la Californie, enrichie de milliers de secousses chaque seconde. Les efforts de Jasper Jones dessinant inlassablement les frontières des états de l’Union n’y changeront rien. En attendant la survenue prochaine d’un évènement comparable au désastre de San Francisco en 1906, les californiens écorchent des crustacés dans les bars mexicains de Santa Monica, épluchent des légumes en inventant des économes à usage unique, injectent du collagène et de la toxine botulique pour colmater les rides et les affaissements d’épaves octogénaires aux agonies différées. Certains exposent, dans des lieux déserts tel le musée d’art contemporain downtown, des oeuvres confidentielles. Des sardines jaillissent des entrailles du bitume éclaté par les forces telluriques et par la volonté de l’artiste néerlandais Ger van Elk (1941-2004).